当“笑果”变“效果”, 脱口秀的底线去哪儿了?

发布日期:2025-04-12 04:24 点击次数:111

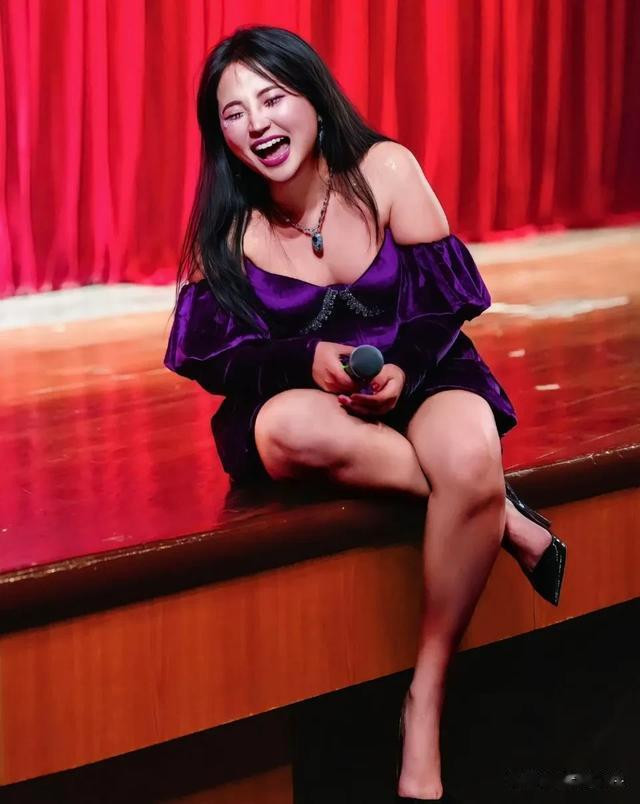

前言:一场黑丝与疯马秀的“视觉狂欢”

2025年3月,脱口秀圈的争议焦点从段子跑偏到了演员的“身体叙事”。某地演出中,女演员黑丝裹身、挑逗动作频出,台下观众举着手机拍照的盛况,与脱口秀“以说为主”的本质背道而驰;更早前,演员萧谦被曝以暴露装束和疯马秀式表演博取眼球,台下清一色男性观众,将文艺舞台变成了猎奇秀场。当“说”的艺术被异化为“秀”的噱头,我们不禁要问:脱口秀的底线究竟在哪里?

图片来源于网络

争议背后的行业生态:流量狂欢下的价值迷失

1. 演员:从“语言艺术家”到“视觉猎手”

脱口秀的核心在于用幽默解构生活,但部分演员为争夺流量,将“说”让位给“演”。他们通过夸张着装、肢体挑逗甚至敏感话题博取关注,将舞台变成个人秀场。正如业内人士指出:“当演员开始用身体叙事取代语言艺术,脱口秀便失去了灵魂。”

图片来源于网络

2. 平台:监管缺位下的“默许纵容”

演出平台作为内容的一道关卡,却对演员着装、表演尺度缺乏规范。某案例中,争议内容竟是演员临时加演的“惊喜环节”,平台审核机制形同虚设。这种“睁一只眼闭一只眼”的态度,无疑助长了低俗化倾向。

图片来源于网络

3. 观众:猎奇心理下的“非理性狂欢”

现场观众拍照打卡的热烈场面,暴露出部分受众对“出位表演”的病态追捧。当“笑果”被简单等同于“视觉冲击”,当笑声被异化为对低俗的默许,脱口秀的审美价值正在崩塌。

图片来源于网络

行业沈疴:从“野蛮生长”到“失序狂奔”

1. 准入门槛低,演员素质参差

脱口秀行业缺乏专业培养体系,演员背景五花八门,甚至有外卖员、程序员临时登台。某次演出中,演员因调侃上海疫情被罚,暴露出部分从业者对法律和公序良俗的漠视。

图片来源于网络

2. 内容创新乏力,同质化严重

演员们沉迷于“为黑而黑”的段子,或照搬网络热梗,缺乏对社会痛点的深度洞察。某平台数据显示,超60%的脱口秀内容涉及性别、地域等争议话题,却鲜少触及教育、养老等民生痛点。

图片来源于网络

3. 监管滞后,违法成本低廉

尽管《营业性演出管理条例》明确禁止低俗内容,但处罚力度仍显不足。某公司因演出含辱骂内容被罚5万元,却仍能继续组织演出,暴露出监管执行的漏洞。

图片来源于网络

寻求突破:回归初心,重建行业生态

1. 演员:守住底线,以“说”立身

脱口秀演员需明确:本身的幽默应源于生活观察与人性洞察,而非身体裸露或敏感话题。如李雪琴所言:“好的脱口秀应该让观众笑完想买杯奶茶,而不是尴尬到关掉视频。”

图片来源于网络

2. 平台:严审内容,建立“黑名单”机制

平台应加强事前审核,对争议内容“零容忍”。可借鉴影视行业的分级制度,对高风险演出设置年龄限制,并引入观众举报通道。

图片来源于网络

3. 观众:理性互动,抵制低俗狂欢

观众需建立健康的审美标准,拒绝为猎奇内容买单。某次脱口秀投票中,低俗表演因得票率低于好的段子而淘汰,证明市场终会回归理性。

图片来源于网络

结语:让“笑果”回归“效果”

脱口秀可以冒犯,但应有底线;可以争议,但需有价值。当演员用黑丝与疯马秀博取流量,当平台为点击率放任低俗,当观众为猎奇丧失判断,这个行业终将失去生命力。正如《人民日报》所警示:“脱口莫脱轨,玩梗须有度。”唯有回归语言艺术本质,以内容创新与价值坚守赢得观众,脱口秀才能成为“笑对生活的解压阀”,而非“娱乐至死的遮羞布”。

图片来源于网络

互动话题:你认为脱口秀的底线应如何界定?欢迎在评论区分享你的观点!